我が家の愛犬が癌になり、余命宣告から看取るまでの約2か月の介護の過程で、必要なもの、役に立ったものについて書いていこうと思います。

ペットとともに生きる上で、避けて通れないのが老犬介護。しかし、どんなに愛情あふれる飼い主さんでも、老犬の介護は心にも体にも大きな負担がかかります。

飼い主に笑顔がなくなってしまうと、愛犬はとっても悲しい、寂しいと思ってしまうもの。

少しでも飼い主さんの心と体に余裕を持つためにも、いろいろなグッズの助けを借りることは必要だと考えています。

- 普段過ごす家の中の環境を整えるもの:タイルカーペット、滑り止めマット、ベッドやクッション

- 食事の介助に必要なもの:ヤギミルク、フードプロセッサー、市販の流動食、アイスの棒、シリコンスプーン、シリンジなど

- 排せつの介助に必要なもの:歩行介助用ハーネス、ペット用オムツ

- その他必要なもの:タオル(大小たくさんあると良い)、エリザベスカラー、ペットカートなど

老犬になっても少しでも幸せな時間を過ごしてほしいし、1日でも長く一緒にいたい、と願うものです。

少しでも老犬介護の負担が減らせるように、我が家の愛犬の介護の経験から、必要なものをご紹介していきます。

家の中の環境を整える

まず、普段愛犬が過ごす時間が長い、家の中の環境を整えるために必要なものがあります。

老犬介護になる前から使っていたものも含めて、ご紹介しますね。

- フローリングにはタイルカーペットを敷いて滑りにくくする

- 寝ている時間が長くなるのでベッドに柔らかいクッションを買い足す

- 朝晩の気温の変化で体調を崩さないように、ペット用の電気マットを使う

- 血液や体液が散らばる段階では、部屋前面にビニールシートやペットカーペットを敷く

介護・介助が必要な段階で、部屋の環境も変化させる必要がありました。段階別に取った対策をご紹介します。

介護の段階で少しずつ必要なものは変わっていくんだ

- 普通に歩けるケガの防止対策

- フローリングに敷くタイルカーペット

- 階段には滑り止めマット

- 老犬介護に便利なクッションやベッド

- 気温の変化対策部屋の温度を保つ工夫

- エアコンやヒーター

- ペット用電気マット

- 寝ていることが多いベッドの中を快適に

- 柔らかく、洗濯ができるクッションやクッションカバー

- 汚れてもいいバスタオル

- 血液が散らばる部屋全体を汚されてもいいようにする

- 大判のブルーシートやペットカーペットを汚れる場所に敷く

- 汚れてもいいバスタオル

- 愛犬の体を拭くタオル

- 掃除用雑巾

滑りやすい場所にはマットを敷く

愛犬は小型犬だったので、もともとフローリングで滑って危ないと感じることが何度かあり、フローリングにはタイル状になったフロアカーペットを敷いていました。

また2階へ上がることがあり、もともと人間用の滑り止めはついていたのですが、こちらにも階段用の滑り止めマットを敷くようにしていました。

滑って転ぶなんてプライドが許さないわ!

老犬介護に便利なクッションやベッド

老犬が立てなくなってほぼ寝たきりになると、普段過ごすベッドがワンコさんにとって快適であることがとても重要になります。

画像のように、傾斜がついていてフセの姿勢が楽に取れるようなクッションは、愛犬の体の向きを変えて床ずれを防止したり、食事の介助をするときにとても便利です。

老犬で起き上がれない子のための高反発マットやベッド

起き上がれない老犬の心配事のひとつが、床ずれになってしまうことです。高反発素材のマットやベッドは、体が沈み込み過ぎず、寝返りをさせやすいんです。

丸洗いできるものも市販されているので、常に清潔に使用できるのも嬉しいポイント。

ペット用電気マット

老犬になると、季節の変わり目の寒暖差などでお腹を壊すことが増えてきます。

夏はエアコンで部屋全体を管理できますが、冬はヒーターを切ってしまうため、どうしても必要なものがペット用の暖房器具でした。

また、知り合いのドッグトレーナーさんに聞いたところ、「小型犬は冷房で体が冷え切ってしまう子も多いんだ。それって案外飼い主は気が付かないで、体調崩す元になるんだ」そうなんです!

ペットボトルや湯たんぽも試しましたが、一番良かったのが、ペット用の電気マットです。

クッションの下にあるとじんわりあったかいよ!

温度が高い面と低い面をひっくり返して両面使い分けられるものだったので、気温に合わせて普段は低温、極寒の夜は高温、と使い分けていました。

大判のブルーシートやペットカーペット

老犬の粗相など、なかなか落ちにくい汚れを防ぐために、便利なのが大判のブルーシートペットカーペットです。

我が家では普段愛犬が生活する6畳の部屋全体に大判のブルーシートを敷き詰め、出入りする廊下にもレジャーシートを敷きました。

よだれや粗相の掃除するのが各段に楽になり、汚されることへのストレスが大きく減ったのを覚えています。

飼い主さんがラクだと私たちも嬉しいのよ。

食事の介助に便利だったもの

食事がとれなくなっていく愛犬の介護のために、便利だったものがいくつかあります。

- 介護用の流動食で市販されているもの

- フードプロセッサーやブレンダー

- 茶こし

- シリンジ

- アイスの棒

愛犬が食事をとれなくなっていくにつれて、ご飯のあげ方が段階的に変わっていきました。

- 少し手をかけるドライフードが食べられなくなる

- ヤギミルクやお肉のゆで汁

- 市販のウェットフード

- ウェットフードより柔らかいジュレ状のフード

- スプーン

- 流動食メイン固形物が飲み込めなくなる、自力で器から食べられなくなる

- フードプロセッサー

- 食品保存袋

- 市販の流動食やちゅーる

- アイスの棒

- 木製の平たいスプーン

- 自力で食べられないスプーンから食べられなくなる

- 茶こし

- シリンジ

- 小さなお皿

- 水を自分で飲めない水分のみ受け付ける

- シリンジ

- 小さなお皿

フードをふやかすヤギミルクやスープ

フードをお湯でふやかすとき、お肉をゆでた汁を使ったり、ヤギミルクを使うと、食いつきがよくなるとことがあります。

ふわっといい匂いが立ち上ると、食欲が増すのは老犬も一緒。むしろ、嗅覚が人間よりはるかに鋭いワンちゃんの方が、効果は大きいと考えられます。

ふやかしただけでは食べにくくなる段階だと、ウエットフードに切り替えたり、細かく刻んで食べさせる必要が出てきます。

やわらかくて食べやすい、無添加フードを紹介した記事だよ!

食べられなくなって体力が低下するのを防ぐためにも、ゆで汁やヤギミルクは必要なものだと思います。

ウェットフードより柔らかいジュレ状のフード

ウェットフードよりもう少し柔らかい物がいい、という子には、ジュレ状のフードを試してみて欲しいと思います。

愛犬がドライフードを食べられなくなった後、画像のフードをドッグトレーナーさんにおすすめされて食べさせてみました。

つるっと食べられますし、アソートタイプのものを購入したので食事のたびに味に変化がつき、愛犬の食いつきもとっても良かったのを覚えています。

市販の流動食や介護食

スープ状になった市販の犬用ごはんは、老犬介護に必要なもののひとつだと思います。

愛犬の介護用流動食はたくさん市販されていますが、フードをガラッと変えてしまうと体調に悪影響がある可能性があると聞いて、使うのをためらっていました。

そんなときに愛犬仲間の友人が、ペーストや犬用スープを大量に差し入れてくれて、これが大活躍しました。

これ、好き~。いっぱい食べたい♪

ピューレよりも、もっと水分が多いスープは終末期でも老犬が口にしてくれるもののひとつです。

水は飲みたくなくても、おいしい味がついていると「飲んでみようかな」という気になる子もいるんですね。

我が家の愛犬も、スープ状のものは旅立つ直前まで愛犬が口にしてくれました!

>>完全招待制(人数制限有) Belii.(ベリー)プロモーション

フードプロセッサーと食品保存袋

老犬になって固形物がだんだん食べられなくなってきたけれど、まだ食欲はあるから1食の量は必要、というときに、フードプロセッサーと食品保存袋はとても役に立ちました。

ササミをゆでてペーストにし、食品保存袋に入れて平らな板状にして冷凍すると、使う時に少量ずつ割って使うことができました。

ブロッコリーやキャベツ、かぼちゃなどのお野菜も同様にペースト状にして保存していました。

ササミとかぼちゃ混ぜたのが好きなんだ!

人間用のスープに入れることももちろんあって、無駄なく使い切ることができますよ!

アイスの棒や平たいスプーン

愛犬の癌が口の中で大きくなるにつれ、舌を上手に使うことができなくなりました。

食事量も落ち、食べたいけれどうまく食べられない、と愛犬自身ジレンマに陥っている様子でした。

そこで、ドッグトレーナーさんがアドバイスをくれたのが、アイスの棒を使う方法です。

- 木製なので、金属製と違ってヒヤッとする感触や、固い感触がしないので愛犬がびっくりすることがない

- すくって食べさせるというより、ぽたぽたとゆっくり口の中にペーストを落としてあげるような感じで使うと、自然に食べてくれる

- 使い捨て出来るので衛生的

平たい木製のスプーンでもいいけれど、使い捨て出来るのがアイスの棒の最大のメリット。

自分でうまく食べられない愛犬に、少しでも食べて欲しい、という時に試していただきたい方法のひとつです。

また、画像のようなペット用のシリコン製スプーンも、トレーナーさんのおすすめ。

愛犬が噛んでも簡単に壊れたりちぎれたりせず、流動食を残らずすくえる形をしています。

洗ったり消毒したり、の手間が簡単なのもありがたいところです。

シリンジ

ペースト状のものも嫌がるようになり、水やスープ、茶こしでこした果汁などだけを少量口に入れる、という段階になった時に便利だったのがシリンジです。

かなりゆるめにしたペーストであれば、シリンジで食べさせることもできました。

固いペーストだと、シリンジに吸い込ませたり、愛犬の口に入れるときに安定した量が出ないことがあって、注意が必要です。

シリンジを実際使ってみると、何度も使うとシリンジの中のゴムの滑りが悪くなってしまいます。

ですから、1日2回使ったら処分して翌日は新しいものを使う、という使い捨てペースが一番ストレスなく介護できました。

排せつの介助に便利だったもの

我が家の愛犬は、排せつは外派。家の中ではトイレを我慢する子でした。虹の橋に行く直前まで、排せつは庭に出てする子だったので、歩行介助が必要でした。

看取る直前の2~3日だけは、歩けなくなっていたのでオムツを使用しました。

- 歩行介助用ハーネス

- 大判のバスタオル

- ペット用オムツ

歩けない犬には歩行介助用ハーネス

足もとに不安が出てきたけれど、まだまだ自力で歩く意欲がある子には、歩行介助用のハーネスがあると介護がラクになります。

我が家の場合は、排せつを家の外でするため、一日に何度か庭を歩かせる必要がありました。

できるだけ、自分で歩きたいもん。

バスタオルを細長くたたみ、胸の下に入れて介助することもできますが、飼い主の腰が少々つらいのが難点。

そこで介護用ハーネスを使ってみたところ、腰の負担がなくなり、驚くほど楽に介助できるように。

ただ、ハーネスの素材やデザインによっては愛犬が滑ってしまい、ハーネスから抜けて転んでしまう事故もありえます。

全身をサポートするもの、後ろ足を重点的にサポートするもの、上半身をサポートするものなど種類がありますので、愛犬の状態に合わせて選んであげたいですね。

ペット用オムツ

マナーベルトやペット用のオムツは、老犬介護の必需品といってもいいでしょう。

男の子でも、大の方の粗相が目立つようになったら、女の子用を併用する必要があるでしょう。

我が家はほんの数枚使用しただけで介護が終わりましたが、長く介護をするワンちゃんの場合には、ペット用オムツだと少々コスパが悪く感じることもあります。

人間用のオムツだと1枚あたりの価格がかなり抑えられ、水分を吸収するポリマーの量もペット用より多いので、漏れの心配もないとのことです。

その他介護に便利だったもの

そのほかの、介護の時期に便利だったものや、必要だったものを紹介します。

- エリザベスカラー

- 赤ちゃん用鼻水吸い器

- 小さなタオル(大量)

- ドライシャンプー

- ペットカート

エリザベスカラー

愛犬の癌は、鼻の奥から口にかけて大きな腫瘍を作りました。

腫瘍が大きくなると口を閉じることができなくなり、常によだれが垂れるようになります。

腫瘍が邪魔なのか痛いのか、前足でひっかいてしまうと血が飛び散ります。

うっとうしいのでしょう、前足で腫瘍を書いてしまい、部屋中が血だらけになるように。

そこで、食事の時以外はエリザベスカラーをつけることに。かなり汚れることが予想されますので、プラスチック製のものが必要でした。

エリザベスカラーは、市販のものもありますが、カンタンに100均の材料で手作りすることもできます!

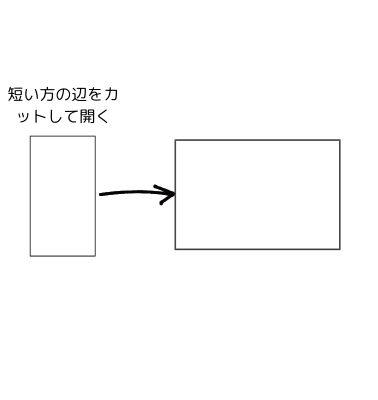

<手作りエリザベスカラー>

- 材料:クリアファイル(100均で購入。いただきものでもOK)、フェルト布(細長くカットして使う)、両面テープ、マジックテープ

- 作り方:

1)愛犬の首回りのサイズを測る

2)クリアファイルの短い辺をハサミでカットして開く

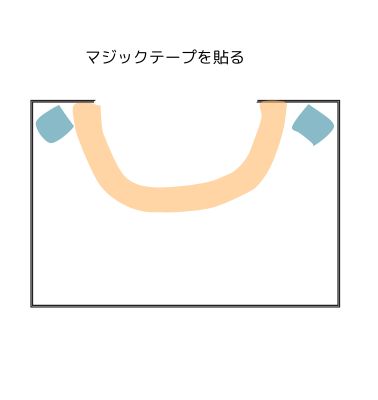

3)開いて長方形になったクリアファイルの、長い辺を愛犬の首回りのサイズに合わせて丸くカットする。

愛犬の首にそっとあてて、丸みや切り取る大きさを調整する。

カットした端を交差して愛犬の首元に止めるので、1~1.5cm 程度余裕を持たせること

4)カットができたら、丸くカットした部分に両面テープをところどころ裏側だけ貼っていく

フェルト布を3センチ幅程度に細長く切り、丸く切った形に添って両面テープで貼る

5)表面に両面テープをところどころ貼り、ハサミで切った断面を包み込むように覆いながら、表面にフェルトを貼る。

余分なフェルトがあれば切り取る。丸く切った場所の横にマジックテープを両面テープで貼り付ける

もうちょっとわかりやすい絵にできないのかなぁ。

これが限界らしいわよw

赤ちゃん用の鼻吸い器

我が家の場合は、膿混じりの鼻水が大量に出てきたため、それを少しでも取り除いてあげるのに使いました。

たくさん吸い取れた時は呼吸が楽になっているのが見ていてもわかりましたが、愛犬自身は「ずずー」っと吸われるのを嫌がってました。

ワンちゃんの中には、「我慢すると楽になる」ことがわかると、大人しくさせてくれる子もいるらしいですよ。

ドライシャンプー

年齢や病気で体力が落ちると、お風呂に入れることが難しくなります。でも、お尻周りや足先など、キレイにしてあげたいですよね。

そんな時に大活躍したのが、ドライシャンプーやケアスプレーです。スプレーして拭き取ってあげると、汚れも匂いもサッパリします。

美しい私は、いつでもふわふわでいたいわ!

汚れたままの被毛をそのままにしておくと、皮膚炎などの元にもなります。こまめにお風呂に入れてあげられない時にはドライシャンプーが本当に便利です。

ペットカート

自分で歩いてお散歩することは難しくなっても、愛犬をお外に連れ出して、いつものお散歩コースを回るのは、犬も飼い主もストレス解消のために大切なこと。

ペットカートに乗せて、ゆっくり話しかけながらお散歩していると、介護疲れもやわらいでくるものなんです。

お外に出るとスッキリするんだ!

犬の感覚の中で、老犬になっても最後まで残る、と言われているのが嗅覚です。

お外の匂い、犬友達の匂い、道端のお手紙の匂いなどを嗅がせてあげて、愛犬の脳やココロに刺激を与えてあげたいものです。

小さなタオル

バスタオルのような大きなものもいろいろな使い道があるのでたくさんあると便利ですが、ハンドタオルのような小さいものも大量に用意すると、介護がラクになります。

老犬の食べこぼしやよだれ、粗相の始末などでジャンジャン使って、洗っても落ちない汚れが付いたら雑巾にまわし、最後は捨てる。

使い捨て感覚のつもりでいると、「洗濯しなきゃ!」とプレッシャーに思わなくて済みます。

古くなったタオルをカットして使うのも良いですし、景品でもらったけれど誰も使わないキャラクターのタオルなども、どんどん使って処分していきましょう。

老犬介護に必要なもの:まとめ

老犬介護に必要なものをまとめました。

- 普段過ごす家の中の環境を整えるもの:タイルカーペット、滑り止めマット

- 食事の介助に必要なもの:ヤギミルク、フードプロセッサー、アイスの棒、シリンジなど

- 排せつの介助に必要なもの:歩行介助用ハーネス、ペット用オムツ

- その他必要なもの:タオル(大小たくさんあると良い)、エリザベスカラー、ペットカートなど

ワンちゃんによって老犬になった時の状態はそれぞれ違います。

ですから、この記事で書いたすべてが必要なもの、ということではありません。

今回、項目ごとに老犬介護に必要なものをご紹介しましたので、皆様の愛犬の介護に必要なものはなんだろう?と考える時のヒントになれば幸いです。

コメント